Q1: 関税分類の誤りが原因で、追加の関税支払いや罰金が発生しました。どう対応すればよいですか?

輸入貨物には、関税を適用するための分類コードであるHSコード(関税分類コード)が割り当てられます。このコードを誤って採番し、それに基づき申告すると、適切な税率を適用できず、追加の関税支払いや罰則が発生することがあります。特に、高い関税がかかる品目を低税率のコードで申告すると、追徴課税や罰則の対象となる可能性が高まります。

もし、HSコードの誤りが発覚した場合、速やかに修正申告などをする必要があります。万が一、輸入者が意図的に税率の低いコードを適用しようとしたと見なされると、過少申告加算税、重加算税等の懲罰的な税を課せられる可能性があります。

当初、申告した関税分類で間違いがないと考える場合は、税関側に根拠資料と共に説明をします。仮に事前教示(口頭)を受けていた場合は、その旨を伝えることも重要です。あなたの申告に正当性があると考える場合は、説明を続ければ良いと思います。但し、当然、許可までの時間は長引くことは覚悟した方が良いです。

HSコードの誤りが発生しやすいケース

HSコードの誤りは、以下のケースで発生することが多いです。

初めて輸入する品目の場合、正しいコードを把握していないことが原因で、誤った分類で適用して申告することがあります。

例えば、同じ電子機器でも、部品として扱われる?か完成品として扱われる?かで適用される税率が異なります。

類似品目による誤分類

品目が類似している場合にも、誤分類のリスクがあります。

例えば、衣類の輸入では、素材や用途によって適用されるHSコードが非常に細かく分類されています。当然、それに合わせて税率も細かいです。なお、HSコードは、日本側のHSコード(輸入国側)が優先されます。仮にインボイス等の相手国側のHSコード等が記載されいても日本側のHSコードの適用には何の影響も与えない点にも留意が必要です。

各国の関税分類には微妙な違いがあり、日本の税関が認めるコードと一致しないケースがあります。=日本の税関で確認することが重要です。(輸入国側の税関の見解が優先)

HSコードの誤りを未然に防ぐための対策

HSコードの誤りを防ぐためには、事前に分類確認を徹底することが必要です。まず、輸入する商品に適用されるHSコードを、税関の輸入統計品目や通関業者を通じて確認します。特に、新しい商品を輸入する際は、関税分類を正しく把握できる事前教示が最適解です。

また、過去の輸入データを参照し、同じ品目に対して一貫した分類が適用されているかを確認も有効です。これにより、分類のバラつきを防ぎ、税関からの指摘を減らせます。

小規模な事業者が通関士を雇うのが難しい場合は、税関の無料相談窓口を活用するのも一つの方法です。事前に確認することで、間違った分類を適用するリスクを減らし、スムーズな通関手続きを実現できます。

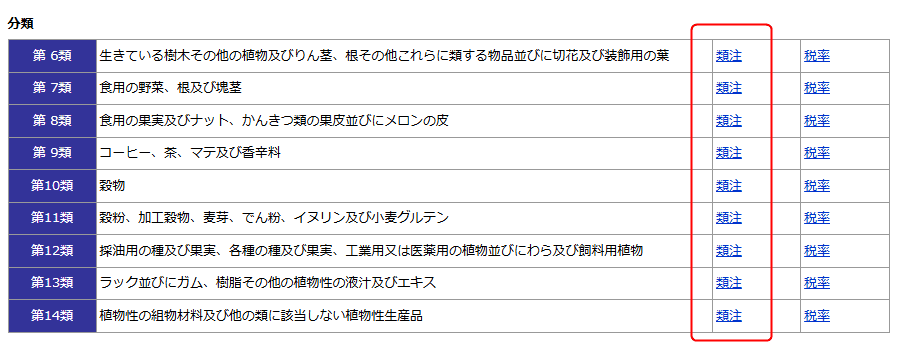

輸入統計品目表(実行関税率表)の類注も確認すること

特に誤分類が多い品目については、輸入統計品目表の各類に設置してある「類注」に細かく記載されています。必ずこの部分も確認しましょう!

まとめ

- HSコードの誤りは、追加関税や罰則の原因となる。

- 初めて輸入する品目や類似品目では、分類ミスが起こりやすい。

- 海外の取引先が提供するHSコードをそのまま使用せず、日本の税関で確認する。

- 事前に関税分類を調査し、適切なコードを適用することでリスクを軽減

- 過去の輸入データを参照し、分類の一貫性を保つ。

- 税関の無料相談を活用し、分類の誤りを未然に防ぐ。

- チェックリストを作成し、取引先や社内で情報を共有することでミスを防ぐ。

次に確認すべき整理先

書類不備や条件の違いで止まっており、どこまで直すべきか分からない場合は、以下の記事で判断と作業を分けてください。

👉書類不備で止められている方へ|今、自社で判断できる状態か整理する